Si vous travaillez dans l’agroalimentaire, vous êtes aussi dans le métier des émissions.

Le secteur représente près de 30 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pourtant, la plupart des entreprises ne suivent que leur consommation d’énergie ou les émissions issues de leurs usines. C’est un début mais cela passe à côté de l’essentiel.

Un bilan carbone de l’entreprise va plus loin. Il mesure toutes les émissions liées à votre activité, du champ à l’assiette : fournisseurs, transport, emballage, réfrigération, et même fin de vie des produits.

Dans l’agroalimentaire, ces émissions indirectes réparties tout au long de la chaîne de valeur représentent souvent plus de 80 % de l’empreinte totale. Sans données fiables sur ces postes en amont et en aval, difficile d’identifier vos principaux leviers ou de piloter efficacement votre stratégie climat.

Ce guide vous aide à comprendre ce que couvre un bilan carbone d’entreprise, pourquoi il est important, et comment le mesurer concrètement.

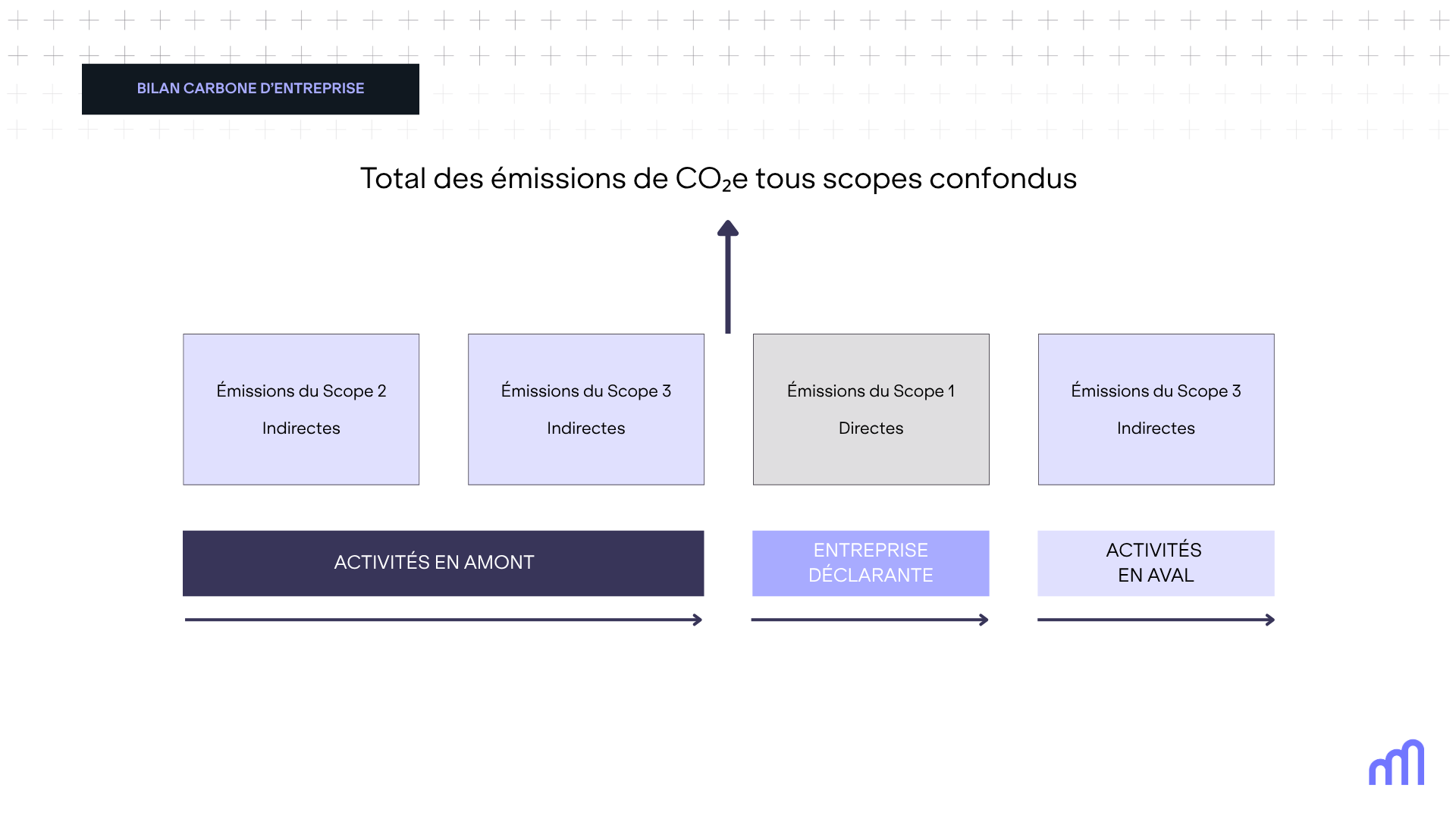

Le bilan carbone de l’entreprise correspond à l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par les activités de votre entreprise et par sa chaîne de valeur, sur une période donnée (généralement une année fiscale).

Il inclut les principaux gaz identifiés par le GHG Protocol : dioxyde de carbone (CO₂), méthane (CH₄), protoxyde d’azote (N₂O), hydrofluorocarbures (HFC), perfluorocarbures (PFC), hexafluorure de soufre (SF₆) et trifluorure d’azote (NF₃).

Ces émissions sont regroupées en trois catégories :

Dans l’agroalimentaire, le scope 3 est souvent la partie la plus vaste et la plus complexe du bilan, représentant entre 80 % et 90 % des émissions totales. Les postes les plus carbonés — agriculture, usage des terres, production de matières premières — se trouvent en général en amont, hors de votre contrôle direct. Et lorsqu’on y ajoute l’emballage, la logistique et la distribution, le scope 3 finit par concentrer la grande majorité de l’impact.

Au sein du scope 3, une catégorie se démarque : les biens et services achetés (catégorie 1). Dans les secteurs agroalimentaires et des biens de grande consommation, cette seule catégorie peut représenter entre 50 % et 80 % des émissions du scope 3.

Dans l’alimentaire, une grande partie des émissions provient des fournisseurs en amont, via les intrants agricoles, l’usage des terres et la production des ingrédients.

Si vous achetez à un fournisseur qui utilise des méthodes agricoles intensives ou des matières premières liées à la déforestation, cela peut augmenter votre empreinte carbone sans apparaître dans vos propres rapports.

Un bilan carbone de l’entreprise permet de relier tous ces éléments. Il montre où se concentrent vos émissions , par scope, par catégorie, par fonction , pour vous aider à agir là où l’impact est réel.

Le reporting carbone passe progressivement du volontaire au réglementaire. Des cadres comme la CSRD en Europe ou la règle climat de la SEC aux États-Unis imposent de nouvelles exigences. La CSRD, par exemple, impose la déclaration des émissions du scope 3 si elles sont significatives , ce qui est quasiment toujours le cas dans l’alimentaire.

Même au-delà des obligations légales, des initiatives comme la Science Based Targets initiative (SBTi) demandent un reporting complet. Sans données couvrant l’amont et l’aval, il devient difficile d’être crédible ou de suivre les progrès de façon rigoureuse.

Des enseignes comme Carrefour ou Tesco exigent déjà que leurs fournisseurs déclarent leurs émissions de Scope 3. Pour beaucoup d’entreprises alimentaires, les données carbone sont désormais un élément de base de la documentation fournisseur, au même titre que le prix, la qualité ou les conditions de livraison.

Les investisseurs intègrent de plus en plus les émissions dans leur évaluation du risque et de la valeur à long terme. En réponse, certaines entreprises du secteur alimentaire incluent désormais des trajectoires d’empreinte carbone dans leurs contrats de financement, liant directement leur performance RSE à leurs obligations financières.

Celles qui disposent de données couvrant l’ensemble des scopes sont mieux armées pour défendre leur stratégie, répondre aux nouvelles attentes et prouver des progrès concrets vers leurs objectifs climat.

Les consommateurs, eux aussi, accordent davantage d’attention aux méthodes de production et à la traçabilité. Selon une étude de PwC, 85 % des consommateurs dans le monde affirment ressentir directement les effets du changement climatique et privilégient désormais les produits issus de filières durables. Si vous prenez des engagements publics en matière de climat, un bilan carbone permet de les étayer avec des chiffres concrets.

En 2024, le supermarché britannique Morrisons a testé l’augmentation de la température de ses congélateurs de –18 °C à –15 °C dans 10 magasins. Résultat : jusqu’à 11 % d’économie d’énergie, sans compromettre la sécurité ni la qualité des aliments.

Une étude menée par Nomad Foods a confirmé ces résultats, avec plus de 10 % d’économies à –15 °C. Des recherches plus larges estiment que ce simple ajustement pourrait permettre une baisse de 8,6 % de la consommation énergétique de la chaîne logistique, et une réduction annuelle de 17,7 millions de tonnes de CO₂ au Royaume-Uni — l’équivalent de 3,8 millions de voitures en moins sur les routes.

Ce type de décision repose rarement sur l’intuition seule. C’est souvent l’analyse du bilan carbone d’entreprise qui met en lumière ces opportunités simples et rentables, cachées dans les opérations du quotidien.

Un bilan carbone d’entreprise complet permet de remettre en question certains choix, de comparer les compromis, et de prendre des décisions plus avisées, pour réduire à la fois les émissions et les coûts.

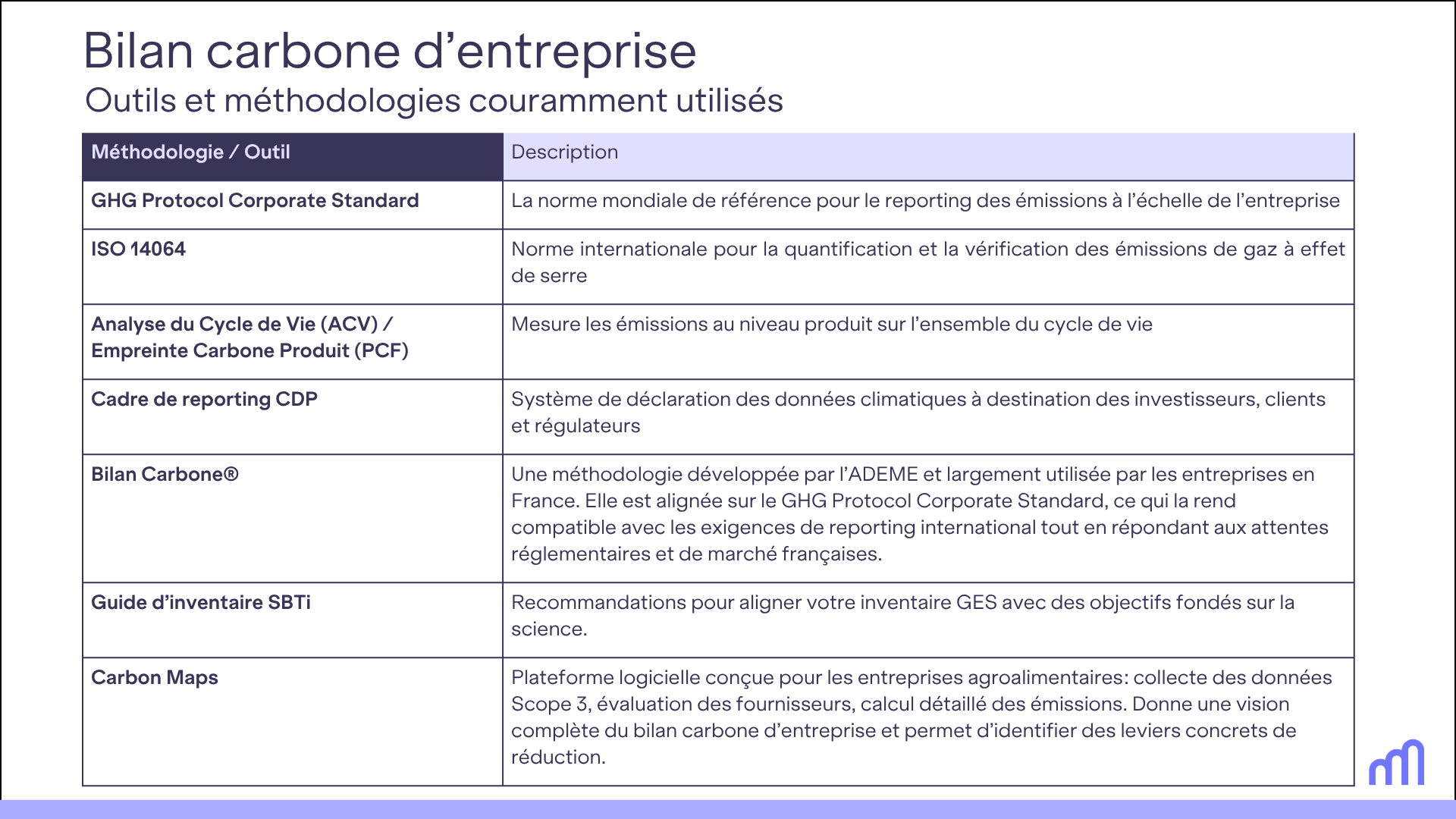

Calculer un bilan carbone dans le secteur alimentaire implique de couvrir une chaîne de valeur large, depuis vos opérations internes jusqu’aux fournisseurs tiers. La méthode la plus utilisée reste celle du GHG Protocol, qui offre un cadre structurant, applicable à tous les secteurs. Elle permet de collecter, catégoriser et déclarer les émissions de manière cohérente.

Voici les cinq grandes étapes du processus :

Commencez par définir les parties de votre activité qui seront couvertes. Deux types de périmètres doivent être précisés :

Le GHG Protocol recommande d’être transparent sur les choix de périmètre et la qualité des données. Toute exclusion doit être clairement justifiée.

Cartographiez l’ensemble des activités qui génèrent des émissions dans les scopes 1, 2 et 3.

Pour le scope 3, basez-vous sur les 15 catégories du GHG Protocol. Cela vous aide à structurer votre reporting et à ne rien oublier — y compris des postes souvent négligés comme les biens d’équipement ou le traitement en fin de vie des produits.

À lire : Scope 3 – Le guide complet des 15 catégories

Pour chaque source d’émission, il vous faut des données d’activité — c’est-à-dire des chiffres concrets sur ce qui s’est réellement passé. Cela peut inclure :

Les données des scopes 1 et 2 proviennent généralement de vos factures, reçus carburant ou systèmes internes. Pour le scope 3, c’est plus complexe : il faut souvent passer par vos fournisseurs. Si leurs données ne sont pas disponibles, vous pouvez commencer par des moyennes sectorielles, mais le GHG Protocol attend une amélioration progressive de la qualité des données.

Conseil : Automatiser l’évaluation de vos fournisseurs vous aidera à mieux documenter le scope 3. Dans l’agroalimentaire, aucune stratégie sérieuse de réduction n’est possible sans l’implication des fournisseurs.

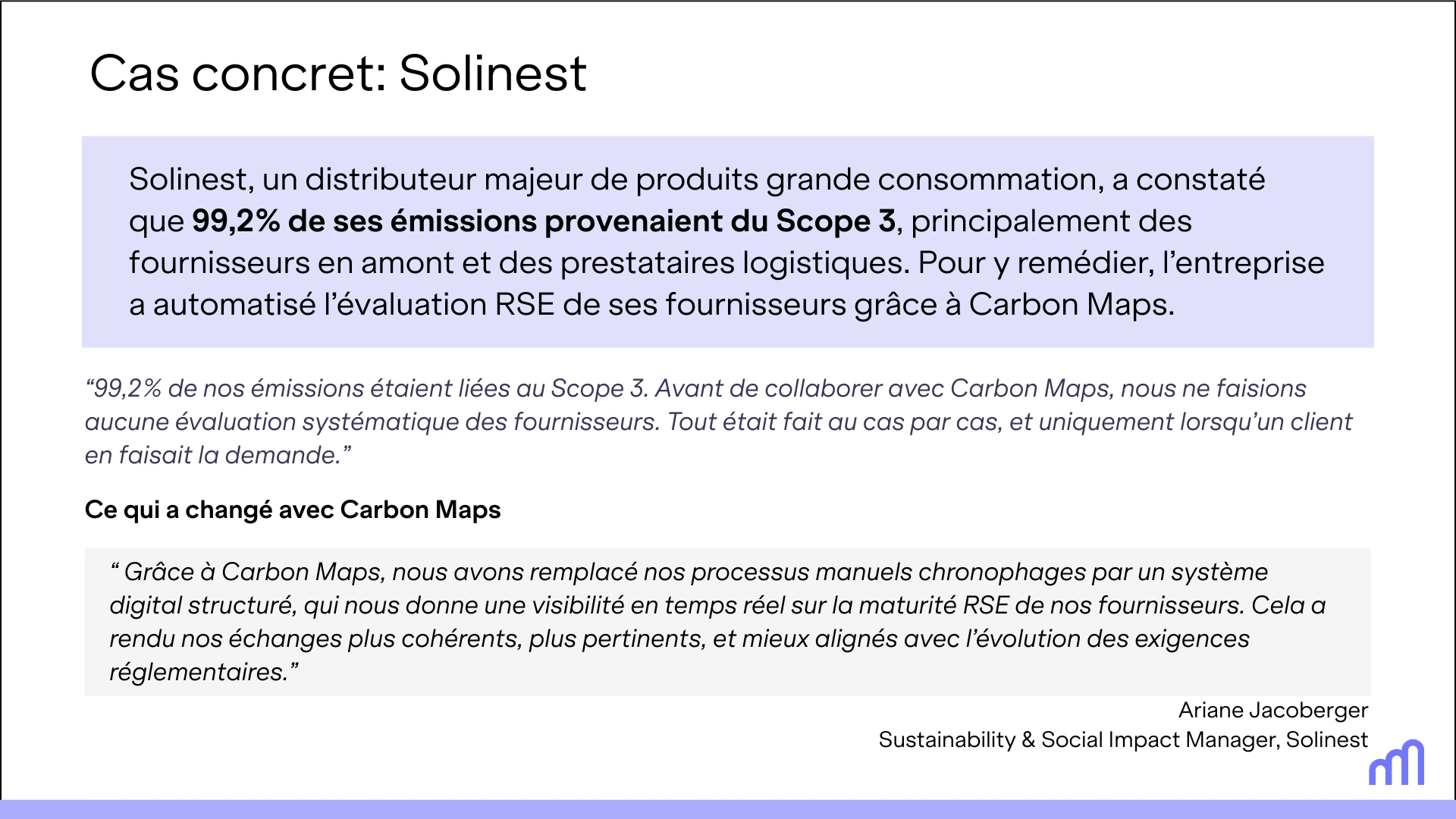

Lire l’étude de cas : Solinest simplifie l’évaluation RSE de ses fournisseurs avec Carbon Maps

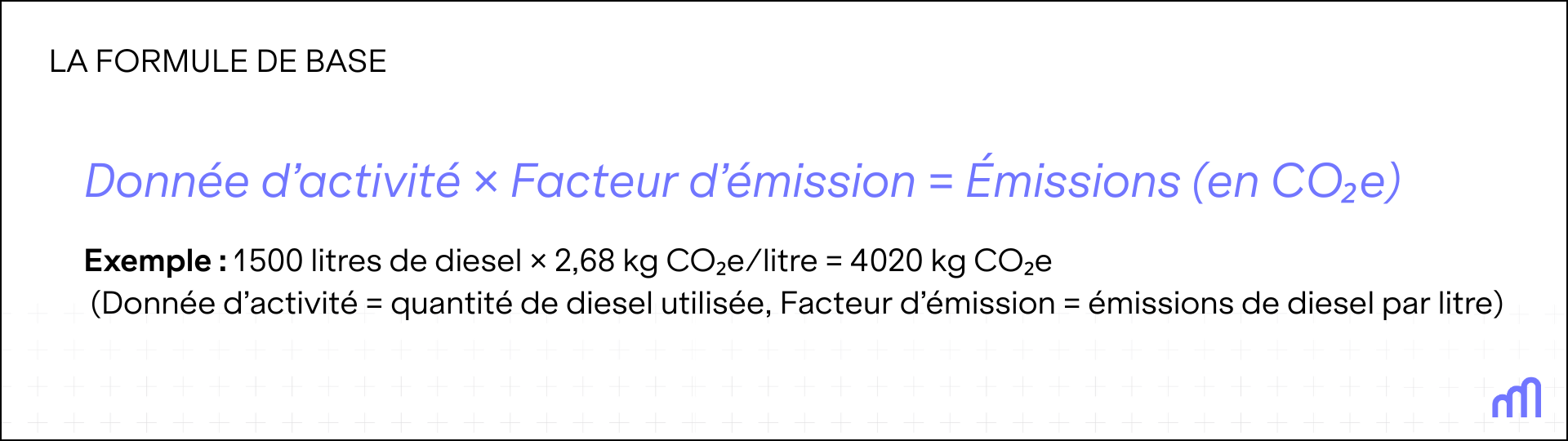

Une fois vos données d’activité collectées (litres de carburant, kWh d’électricité, tonnes d’ingrédients achetés, kilomètres parcourus), l’étape suivante consiste à appliquer les facteurs d’émission appropriés.

Un facteur d’émission est un coefficient qui permet de convertir une activité en émissions de gaz à effet de serre équivalentes, en général exprimées en kilogrammes de CO₂e (équivalent dioxyde de carbone).

Pour les entreprises basées au Royaume-Uni, la source de référence est la base de facteurs de conversion GES du gouvernement britannique, publiée chaque année par le Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ), anciennement DEFRA.

Pour les entreprises situées dans d’autres pays européens, les sources clés incluent la Base Empreinte de l’ADEME (France), qui intègre de plus en plus de données européennes, l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), notamment pour les facteurs d’émission liés au mix électrique national ou régional, et des bases de données commerciales très détaillées comme Ecoinvent, utilisées pour les analyses de cycle de vie (ACV) dans divers secteurs et zones géographiques.

La plateforme Carbon Maps donne accès à plus de 34 000 facteurs d’émission pour vous aider à identifier les points critiques avec précision.

Le calcul est simple : multipliez vos données d’activité par le facteur d’émission correspondant.

Par exemple, pour calculer les émissions liées à la consommation de diesel de votre flotte, multipliez les litres consommés par le facteur d’émission du diesel (kg CO₂e / litre).

Il est important de choisir des facteurs adaptés à chaque activité, et si possible spécifiques au lieu ou au type de procédé, pour obtenir des résultats plus fiables.

Une fois les émissions calculées, segmentez-les par scope (1, 2, 3) et par poste — transport, énergie, emballage, matières premières achetées, etc. Cela vous permet de repérer les principaux points d’émission et de concentrer vos efforts de réduction là où ils auront le plus d’impact.

À noter : La plateforme Carbon Maps s’appuie sur les standards reconnus pour automatiser les calculs d’empreinte carbone sur les scopes 1, 2 et 3. Elle intègre notamment : Le GHG Protocol – Corporate Standard, Le Bilan Carbone® de l’ADEME, La norme ISO 14064.

Ces méthodologies sont appliquées à différents segments du secteur alimentaire : industrie, distribution, restauration.

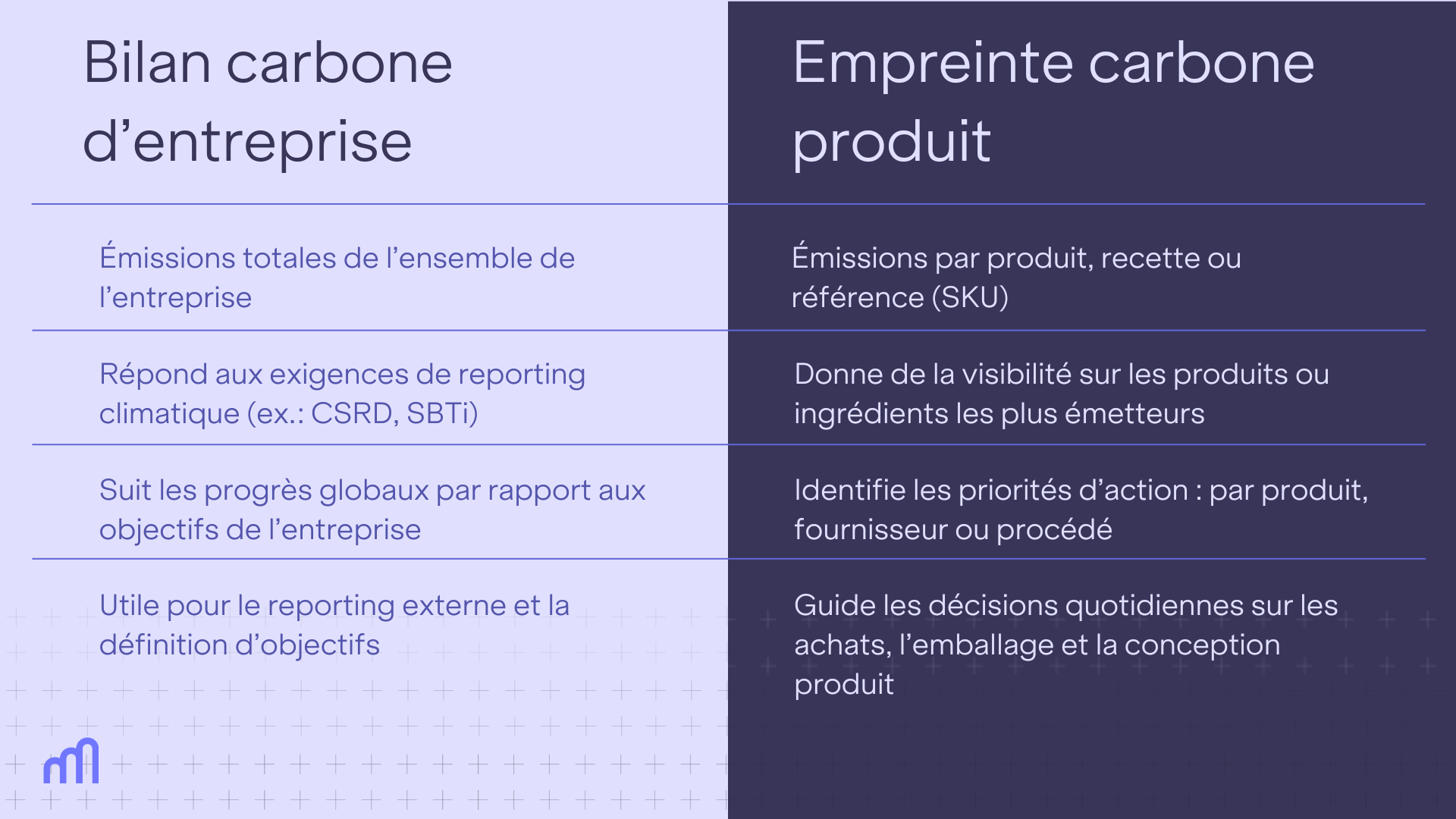

Le bilan carbone de l’entreprise donne une vision globale de vos émissions, mais il ne vous dit pas ce qui les génère concrètement. Il ne permet pas d’identifier quels produits ont le plus fort impact, quels ingrédients sont liés à la déforestation, ni où se trouvent vos plus grandes marges de manœuvre pour réduire vos émissions.

C’est là que l’empreinte carbone produit prend le relais.

Elle mesure les émissions à l’échelle d’un produit ou d’une recette. Elle suit le carbone de bout en bout : ingrédients, transformation, emballage, transport, fin de vie. Ce niveau de détail permet de comparer les produits, d’analyser les arbitrages possibles et de décider où agir en priorité.

Beaucoup d’entreprises s’arrêtent au bilan carbone global, car il répond aux exigences de conformité (CSRD, CDP, SBTi). Mais pour passer à l’action, par exemple encourager un fournisseur à changer de pratiques agricoles ou repenser un emballage, il faut aller plus loin.

Pour réduire vos émissions de manière concrète et crédible, vous avez besoin des deux :

Lorsque vous reliez les données produits à votre bilan carbone global, vous comprenez enfin d’où viennent réellement vos émissions de scope 3, et ce que vous pouvez concrètement changer.

Cela rend vos objectifs de réduction plus réalistes et vos rapports plus alignés avec la réalité de votre activité.

Comment Carbon Maps peut vous aider

Carbon Maps aide les entreprises alimentaires à mesurer leurs émissions, aussi bien au niveau de l’entreprise qu’au niveau produit, avec la précision et le niveau de détail nécessaires pour prendre des décisions concrètes.

Avec la plateforme, vous pouvez :

Demandez une démo